Comment la peur de l’islam s’est installée chez nos parents

article co écrit avec Marie B. merci à elle pour sa rédaction et son travail.

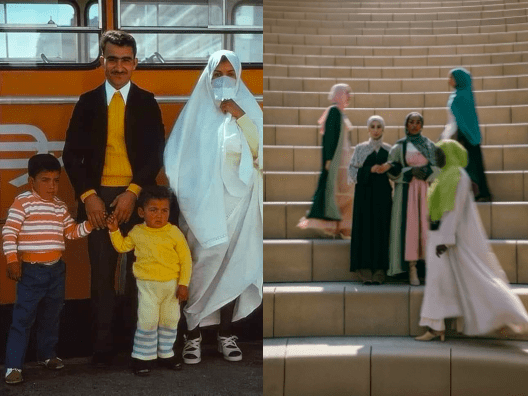

Si on a grandi avec des phrases comme « égalise ta barbe », « le voile c’est risqué pour le travail » ou « ne montre pas trop ta foi », ce n’est pas un hasard. Cette prudence — parfois cette peur — ne vient pas de nulle part. Elle s’est construite au fil de l’histoire récente, des médias et d’une République qui a trop souvent laissé planer le doute sur la place des musulmans.

- « Mon fils, enlève un peu ta barbe. »

- « Ma fille, t’es sûre pour le voile ? Et le travail ? »

- « L’abaya c’est trop visible, mets une chemise longue et un jean large. »

- « Comment ça, tu veux te convertir ? Tu vas te faire embrigader ? »

Ces phrases ne sont pas de la honte : ce sont des réflexes de protection transmis par des parents qui ont appris à naviguer dans un espace public hostile.

Le role des médias : de l’information à la saturation

Les chaînes d’info en continu et certains débats répètent « islam », « voile », « radicalisation » dans des contextes anxiogènes. À force, le cerveau intègre l’association. Ce n’est plus informer, c’est conditionner : une peur apprise, pas ressentie.

Beaucoup de parents, faute d’accès à une transmission religieuse structurée, ont reçu de la télévision une version caricaturée de l’islam : réduite à la violence, à la soumission, à l’exclusion. Quand le principal narrateur est biaisé, il façonne l’imaginaire — jusque dans nos salons.

Exemples souvent entendus sur des plateaux :

« Il y a un problème avec l’islam » ; « Le voile est une provocation politique » ;

« Les musulmans doivent choisir entre la République et la charia ».

Répétés, ces messages construisent un récit où l’islam est toujours à justifier.

Quand la neutralité politique ressemble à une absence de protection

Le rôle de l’État est de protéger tous les citoyens. Pourtant, face aux attaques répétées (notamment contre les femmes voilées), les silences ou prises de position floues ont envoyé un message : on peut restreindre sans conséquence.

Lois, propositions, débats sur le voile (sport, sorties scolaires, université) ont installé l’idée, chez beaucoup de parents : « Peut-être que nos enfants n’ont pas leur place ici. »

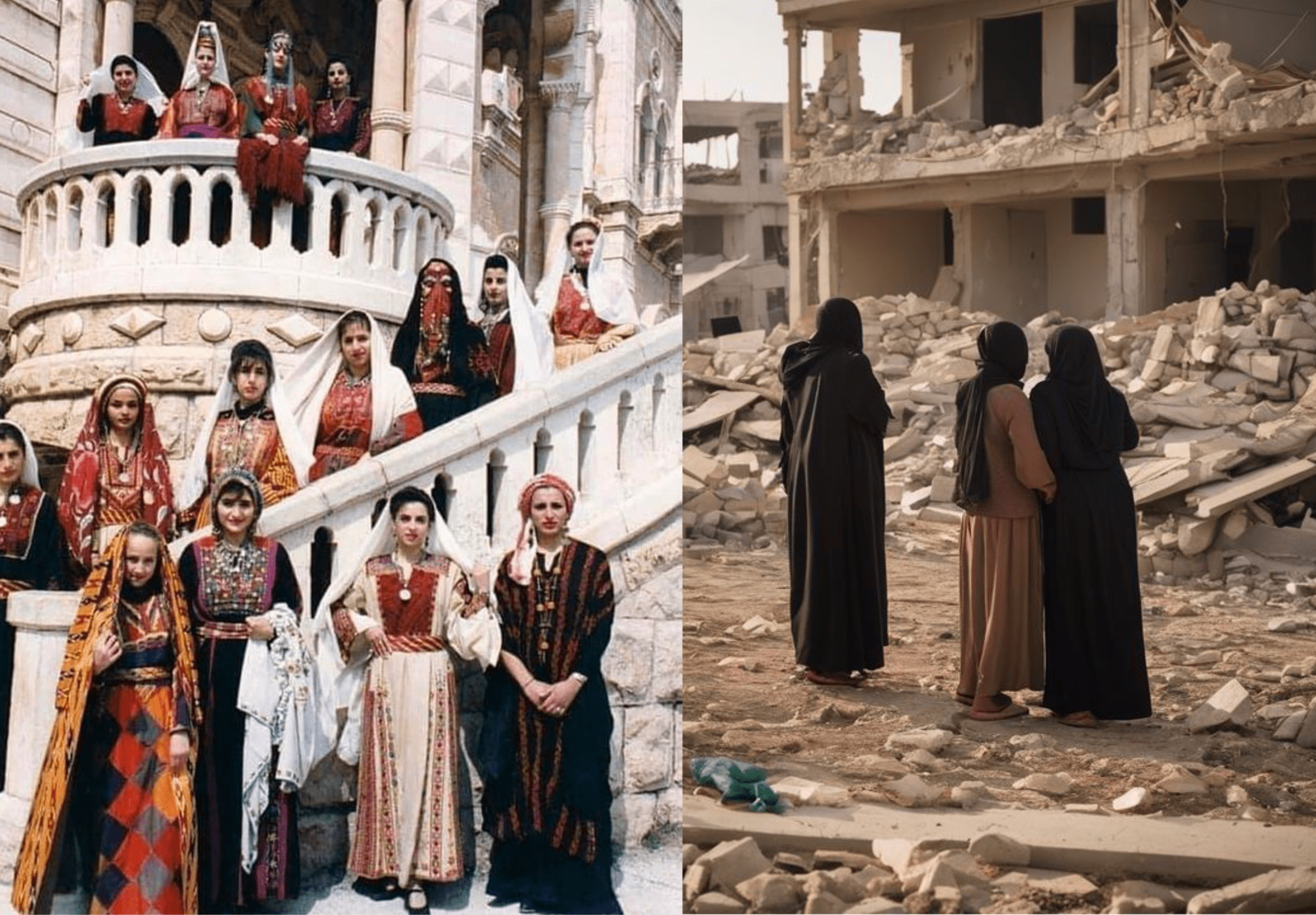

Après la colonisation : exclusion ordinaire, prudence héritée

Pour des familles venues d’anciennes colonies, l’arrivée en France a souvent rimé avec mise à l’écart : un nom, un accent, une adresse pouvaient bloquer une opportunité.

À l’école, la laïcité a été racontée comme le progrès et la foi comme un reliquat du passé. Résultat : pour “s’intégrer”, on apprend à s’effacer.

Cette peur n’est pas théorique : elle est vécue. Les parents ont transmis ce qu’ils croyaient protecteur :

« Ne fais pas de vagues. Ne montre pas trop. » Un dressage doux par peur du rejet.

« République universelle » : l’équation implicite

On nous dit : universelle. Mais, dans les faits, chaque débat sur la laïcité cible les mêmes pratiques : voile, prière, halal, barbe, prénoms.

Une équation implicite s’est installée : islam = anti-République.

C’est ainsi que la peur devient domestique : on dit aux enfants « sois croyant, mais discret ». Pas par honte, par survie sociale. Dans le pays où ils sont nés, citoyens, éduqués.

Seni’Stuff, c’est ma manière de réparer par l’art : des tote bags qui racontent des histoires vraies, rendent visibles des récits invisibilisés et transforment un objet du quotidien en symbole. Porter un modèle, c’est dire : je prends ma place, avec douceur et détermination.